7月30日消息,为了存储数据,人们发明了各种各样的介质,但是你听说过在鸟身上存储数据的吗?

Benn Jordan既是音乐爱好者,也是科学爱好者,他意外发现某些鸟类可以存储和检索数字数据。

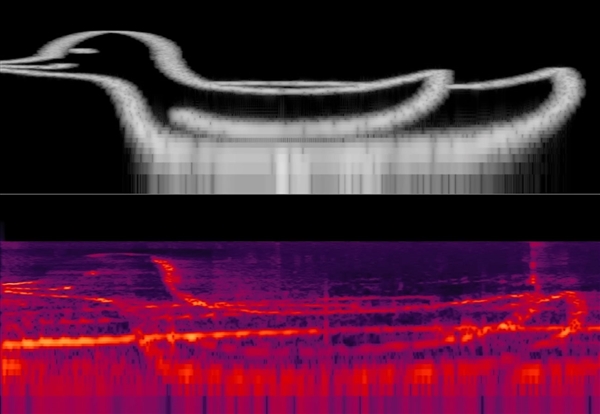

他首先绘制了一副简单的PNG格式鸟类图像,只有一些基础的线条,然后输入到频谱合成器中,转换为音频波形。

接下来,他将这幅图像以声音的形式 播放 给椋鸟听(starling),嵌入其鸣唱记忆中。

其实当时他并没有意识到自己做了什么,直到后来整理海量音频数据时,发现了一个小小的波形,放大后发现正是那幅鸟类图像的波形,但出现的时间比他向椋鸟播放音频波形的时间要晚得多。

这意味着:这个鸟类图像波形,是这只椋鸟自己发出的,小鸟成功地学习并模仿了那个波形。

根据计算,小鸟实际传输了大约176KB的未压缩数据信息,因此如果采用10:1压缩比的音频文件传输协议,速度有望达到2MB/s。

你甚至可以在院子里放一个大喇叭,然后在鸟身上存储任意数据——想想是不是就很疯狂?

Been Jordan解释说,之所以选择椋鸟,因为它是一种鸣禽,而这类鸟拥有动物界中最为发达的发声能力。

鸣禽有一个特殊结构叫鸣管,位于气管和支气管的交界处,可以通过独立控制的肌肉群进行调节,从而控制音高和速度,实现复杂高超的发声技巧。

鸣管凭借双侧结构,甚至还能产生相位和波的干涉效应。

年幼的鸣禽通过模仿学习鸣叫,可以作为存储声音和数据的空白画布,而测试用的这只椋鸟是由人类抚养长大,对于再现外来音频波形有着更强的接受能力。