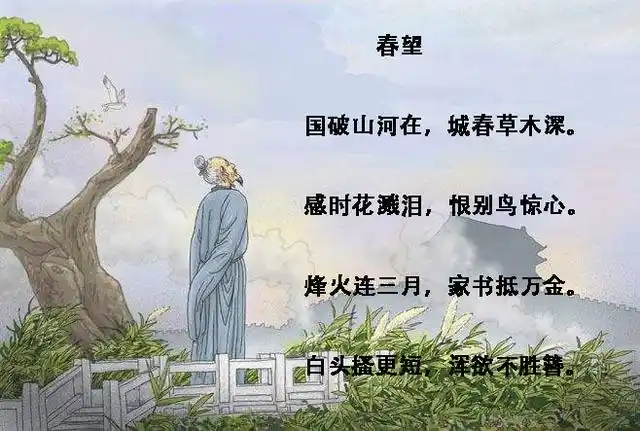

当杜甫在长安街头啃冷馒头时

国破山河在——这五个字像块烧红的铁,从公元757年直接烙在现代人的视网膜上。那年春天杜甫看到的野草,大概和今天小区绿化带里疯长的杂草没什么两样,只是他啃着冷馒头写下"感时花溅泪"时,绝对想不到后世语文老师会拿着激光笔分析他的平仄对仗。

"城春草木深"的"深"字,教科书说是"形容荒芜",可我在拆迁工地看到的野草更疯,推土机明天就要碾过来,野草今天照样开花。

我们误会了那个抓虱子的老杜

总把《春望》当爱国教材来讲,却忘了写诗那年杜甫正处在人生最狼狈的阶段。新买的学区房被叛军占了(安史之乱限定版),工资停发(左拾遗官职形同虚设),连儿子都饿得嗷嗷叫。这种情况下写"烽火连三月",哪是什么宏大叙事,根本是信用卡逾期通知单般的现实焦虑。

他的白头不是为赋新词强说愁,是实在没钱买染发膏

"家书抵万金"更像现代人盯着没信号的手机骂运营商

那个"浑欲不胜簪"的发型,放今天就是程序员同款地中海

比兴手法与朋友圈文案的量子纠缠

当代人刷着"山河无恙"的国庆文案时,杜甫正蹲在城墙根用木棍划拉诗句。他的高明在于把个人惨况翻译成了全民通码——你说"房贷压得喘不过气",他写"白头搔更短";你抱怨"相亲对象又放鸽子",他叹"恨别鸟惊心"。诗歌在这里变成最古老的压缩算法,把时代创伤打包成56个字的加密文件。

有个细节很有意思:杜甫写"烽火"时用的是三月这个时间单位,而不是具体天数。像不像现代人说"疫情那三年"?人类面对集体创伤时,时间感知总会扭曲成块状记忆。

语文老师没讲的后半截故事

所有教材都停在"浑欲不胜簪"的悲情镜头,却没人继续翻杜甫的人生剧本。这个在春天哭花白头发的老头,后来居然晃晃悠悠又活了十几年,写下更多愤怒的、刻薄的、甚至有点阴阳怪气的诗。就像某个过气明星突然开始直播带货,《春望》之后的老杜反而更加生猛。

爱国情怀教学最吊诡的地方在于:我们把诗人最绝望的时刻做成标本,却忘了他们活着的韧性比死去的诗句更珍贵。

在短视频时代读《春望》的魔幻现实

想象杜甫穿越到现代:他可能会把"国破山河在"发成抖音,配乐用《孤勇者》,字幕加满流泪表情包。算法会给这个视频打什么标签?#家国情怀 #古风 #正能量?而真正戳心的可能是那条"房贷逾期第四天"的弹幕。

我们总习惯把古诗供在神龛里消毒杀菌,却忘了它们原本是带着体温的血泪文字。下次读"感时花溅泪"时,不妨想想自己上次痛哭是什么时候——也许是为失业通知,为病危通知,或者仅仅因为外卖洒了。

教学现场的荒诞剧

听过最离谱的课堂提问:"老师,杜甫为什么不写封电子邮件?"孩子们在投影仪前分析比喻手法时,窗外正飞过挂着横幅的无人机。某个瞬间突然觉得,"城春草木深"的"深"字,或许也在形容我们与历史的距离。

当要求背诵"家书抵万金"时,学生在桌下用Apple Watch回微信

讲解"白头搔更短"的修辞手法那天,班主任正为职称评选掉头发

最讽刺的是,用多媒体课件展示"烽火连三月"的教室,装着智能消防喷淋系统

给时空旅行者的诗学指南

如果遇见757年的杜甫,别急着要签名照。先带他去吃顿火锅,看看他面对毛肚时的表情是否比写诗时更生动。告诉他未来有人把他的苦难编成考点,但也会有心碎的中年人,在加完班的深夜突然读懂"浑欲不胜簪"。

真正伟大的诗歌都是这样:既能在试卷上拿分,也能在生活捅你一刀时当创可贴用。就像老杜那根摇摇欲坠的发簪,歪歪斜斜地,串起了千年的痛感。