在过去十年,抑郁障碍(也称抑郁症)几乎成了我们时代的流行病。世界卫生组织的数据显示,它是全球导致失能的首要疾病,影响着超过 3 亿人。

它不分国界,也不挑人群——青少年、职场人、退休的老年人……都可能陷入那种熟悉的黑暗:提不起兴趣、睡不安稳、胸口闷、莫名的疲惫。

可尽管抑郁症如此普遍,我们对它的大脑机制仍然十分模糊。医生可以描述症状,心理学家可以总结认知偏差,但科学家们一直无法准确回答一个问题:抑郁症到底改变了大脑的什么?

旧方法的瓶颈 差异太小、太模糊

过去几十年,科学家一直在尝试用功能性磁共振成像(fMRI)去对比抑郁患者和健康人的大脑活动。他们确实找到了差异——比如前额叶皮层、扣带回、岛叶等区域的连接略有改变——但这些变化的平均差异值往往只有 0.1 到 0.2 个标准差,也就是说,大多数人的大脑都还在正常范围里波动。

而且,抑郁症并不是从头到尾一条直线,它往往呈现发作—缓解—再发作的周期性。但绝大多数影像学研究都是静态的对比:在某个时间点扫描一群患者,与健康人做平均比较。这就好比明明是想了解、预测某个城市的交通状况,却只拍了一张城市卫星图——确实能知道今天堵在哪,但不知道明天会不会更堵。这种方式既忽略了个体的差异,也无法解释两个关键问题:

为什么同一个人会在不同时期陷入低谷、又缓慢恢复?

为什么有的人似乎天生更容易患抑郁?

新方法登场 把一个人的大脑当作宇宙来研究

为了解决这两个关键难题,美国威尔康奈尔医学院与斯坦福大学团队采用了一种新的方法——精密功能映射(Precision Functional Mapping)。他们不再追求大样本平均,而是对单个个体进行密集、长期的扫描,用极高分辨率去绘制出每个人大脑网络的地形图。

在这项发表于《自然》(Nature)的研究中,他们总共分析了 135 名抑郁个体与近千名健康对照者的数据。最核心的数据集之一——重症抑郁症系列成像 SIMD(Serial Imaging of Major Depression)——包括 6 位重度抑郁症患者,每人平均接受 22 次 fMRI 扫描,总时长超过 10 小时,有的多达 62 次、持续一年半。

这些密集数据得以让科学家首次观察到大脑的功能网络在个体层面上是如何排列、重叠、变化的。研究团队关注的焦点是一个叫显著性网络(salience network)的脑区系统——它由前扣带皮层(ACC)、前岛叶(AI)和侧前额叶皮层(LPFC)等区域组成,主要任务是评估外部刺激和内在情绪,判断什么值得被注意什么需要行动。

可以把它理解为大脑的注意力雷达或优先级调度中心。结果令人震惊:在抑郁症患者中,这个网络在大脑皮层中占据的面积几乎扩大了一倍——平均比健康人多 73%,效果量之大在神经影像史上极为罕见。研究团队用不同算法、不同采集点、不同机构的数据验证了三次,结果均一致。

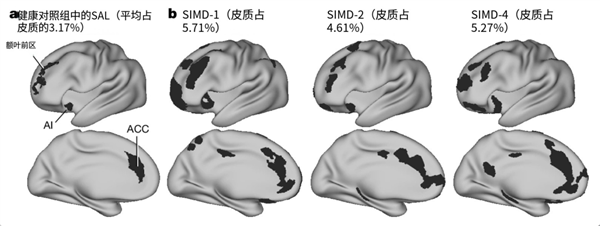

在大量样本的抑郁症患者皮层中,前纹状体显着网络扩大了近两倍。a、显著性网络(黑色)在 LPFC、ACC 和 AI 中有代表性。b 、来自数据集的三个代表性个体的显著性网络丨参考资料 1

不仅如此,更精细的分析显示,这种扩张并非随机发生,而是显著性网络的边界整体外移——就像一座城市的行政区划重画:这个注意力部门不断扩张,挤占了邻近的三个系统:

默认模式网络(DMN),负责内省、自我思考;

额顶网络(FP),负责计划和执行;

扣岛网络(CO),负责行动控制与稳定。

不同个体的侵占模式有所不同:有的人向内省系统推进,有的人向执行系统推进,还有的人两边兼顾。研究者发现,仅凭各功能网络在皮层的占比大小,就能以 78.4% 的准确率区分抑郁个体与健康对照。显著性网络的面积,成为了最具辨识力的特征。

不是情绪反映而是一种稳定的脑特质

接下来,研究团队提出了一个关键问题:这种网络扩张是不是随着情绪状态变化?抑郁发作时变大,缓解后变小?他们对同一个患者进行了长达 18 个月的追踪,结果显示:显著性网络的大小几乎不变。

无论患者抑郁评分高低、是否接受治疗(包括经颅磁刺激rTMS),其网络边界始终保持着稳定。更令人关注的是,他们在一项包含上万名青少年的美国青少年脑发育项目(ABCD)中找到了线索:那些在 10~12 岁时尚未出现抑郁症状、但在 13~14 岁后发展出临床抑郁的孩子,早在无症状阶段,他们的显著性网络就已经比同龄对照组大了约 36%。

也就是说,是先出现了网络扩张,才表现出了症状。这表明,显著性网络的势力范围或许是一种抑郁易感性的生物标志——一种写在大脑结构版图上的隐形风险基因表达。

不过,虽然这个网络的版图是稳定的,它内部的信号通路却并非一成不变。研究者对两名被长期追踪的抑郁症患者进行了细致分析,结果发现,大脑中一条与感受快乐密切相关的通路——从伏隔核(掌管奖励和愉悦)到前扣带皮层(负责情绪调节)——连接越弱,患者就越难体会到快乐,越容易提不起劲。

更令人惊讶的是,在其中一位患者身上,这种连接强度的变化甚至可以提前预测他在一周后是否会出现更严重的快感缺失。而另一条通路——伏隔核与前岛叶(与焦虑和身体紧张感有关)的连接——则与焦虑程度密切相关:连接越弱,焦虑就越强。

总结而言,同一个大脑网络里,不同的线路分别对应着不同的情绪:一条掌管快乐,一条关联焦虑。这让我们第一次看到了抑郁症中那些情绪交织、此起彼伏的生理根源。

至于为什么会出现这样的网络扩张,研究者提出了两种可能:一种是用进废退:就像钢琴家反复练习会让控制手指的脑区变大,如果显著性网络在抑郁患者中长期过度活跃,它的地盘也可能随之扩大;另一种是发育期的遗传影响:在大脑发育早期,某些基因决定了各功能区的边界,如果这些基因调控稍有偏差,显著性网络就可能从一开始就被画得更大。这也解释了为何这种变化能会在儿童时期出现并长期保持。

新的脑图谱也许能改变诊断思路

这项研究的意义不仅在于发现了一个更大的网络,更在于它重塑了我们理解抑郁的方式,或许可以提供诊断和治疗的新思路。首先它提示我们:抑郁症不是单纯的化学失衡或情绪问题,而是涉及整张大脑网络版图的重组。

显著性网络的扩张,意味着患者的大脑可能更倾向于放大负面线索、内部感受或威胁信号,从而陷入持续的自我关注与痛苦的循环。其次,这种特质性的标志可能为早期识别与个体化干预提供线索。如果未来能通过高精度影像或更简便的脑电特征筛查出这类模式,也许就能提前识别易感个体,制定个性化的预防策略。

最后,它还揭示了症状波动背后的具体电路机制——不同连接通路对应不同的情绪维度。这为精准精神病学(Precision Psychiatry)铺平了道路:未来的治疗,不再是一种药对应一种病,而是针对特定网络的功能失调设计的干预。

我们常说,抑郁症患者想太多钻牛角尖,但那并非意志薄弱,而是一种大脑层面的困住——那个负责判断什么重要的注意力网络,真的在不断扩张。

它让人更容易被内心的阴影吸引,却难以把目光重新投向外界的光亮。理解这一点,也许是减少偏见、推动科学治疗的开始。唯有当我们承认抑郁不仅在心里,也在脑中,才可能真正一起走出那片阴霾。