当张爱玲遇见抖音滤镜

2025年的片场里,导演对着监视器大喊:"把王佳芝的眼泪调成玫瑰金色!"原著里那句"爱情原来是很凄凉的"被改成了TikTok热门BGM下的对口型表演。我们突然意识到,文学改编最吊诡的悖论在于:越是忠实还原文字,越可能拍出个四不像。

「资本永远在寻找最大公约数,而文学偏偏喜欢最小公倍数」

显微镜下的蝴蝶标本

去年某平台重金打造的《百年孤独》剧集,用8K镜头拍出了马孔多每一粒灰尘的飞舞轨迹。但当布恩迪亚家族的故事被切成15秒的短视频切片,魔幻现实主义变成了现实主义魔幻——观众在弹幕里争论"这家人是不是近亲结婚",完全忘了原著里那个潮湿闷热的预言。

得:服化道精准复刻了加西亚·马尔克斯笔下的热带瘴气

失:用科学解释魔法,就像用X光扫描情书

当AI开始写改编剧本

现在编剧们的标准操作是:把原著扔进算法,选择"爆款元素一键生成"。于是《红楼梦》有了大女主逆袭线,《罪与罚》被改成刑侦单元剧,最绝的是某平台把《老人与海》做成了海鲜直播带货——那根钓线永远在镜头前保持完美的张力,老人在第3集就钓上了智能语音识别鱼。

我突然怀念起二十年前那些笨拙的改编,至少导演还会为"林黛玉到底该不该有酒窝"和红学家吵上三个月。

弹幕时代的经典谋杀案

最近重看某部改编自诺奖作品的剧集,发现最精彩的竟是暂停时跳出来的弹幕:"这个长镜头是想困死观众?""男主西装第三颗纽扣穿帮了!"当镜头语言变成大家来找茬的游戏背景,那些精心设计的文学性转译,反而成了需要倍速播放的障碍。

这让我想起某次电影节,导演哽咽着说"我们保留了原著90%的台词",台下观众偷偷搜索"如何跳过文艺片独白"。

「我们发明了4D影厅,却弄丢了第5维——想象力」

在流量和留白之间走钢丝

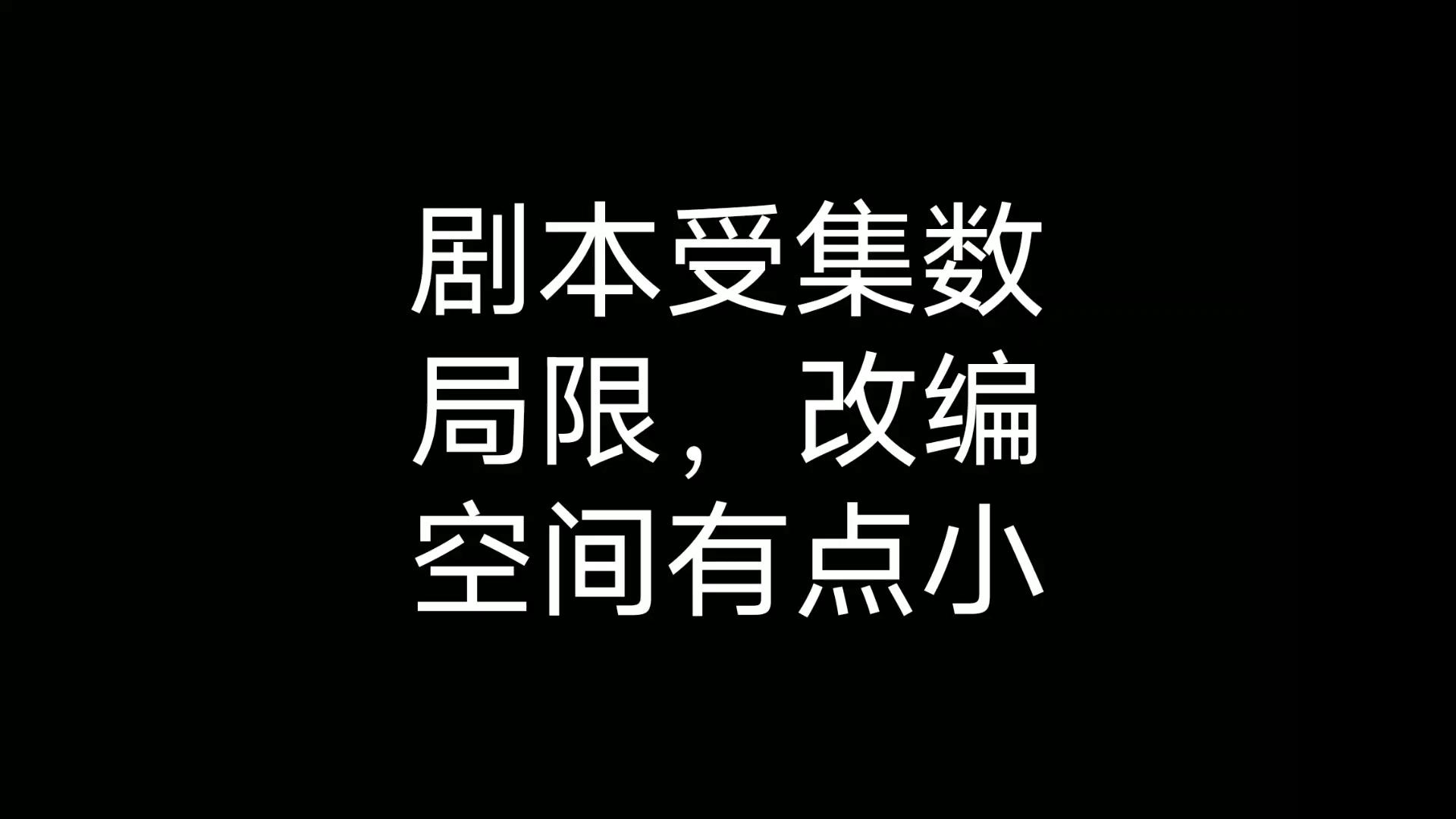

有个有趣的行业秘密:现在改编剧本的黄金标准是"每15分钟必须有个热搜话题点"。于是《战争与和平》里娜塔莎的舞会戏份,被改成了能截出9宫格表情包的鬼畜现场;《变形记》里的甲虫每天准时在晚上八点开直播。

得:古典文学终于学会了和Z世代击掌

失:击掌时把灵魂震碎了

或许我们搞反了因果关系

真正可怕的不是改编失败,而是成功案例的标准已经变成"让没读过原著的人看得开心"。就像把青铜器熔了做手机壳,确实更实用更闪亮,只是某天突然发现:我们握着壳子拼命回忆,却怎么也想不起器皿原本的形状。

深夜看某文学改编剧的拍摄花絮,镜头扫过片场角落——被卷起来当道具的初版原著,书脊开裂得像道伤口。