从前是暗魂,如今的我是涂起凡,世间的事总是在变的,一如我。“这个冬季我们是南方,所以没有雪。”我告诉她。但我想看雪,看雪覆盖在大地上,看雪压在树梢头,看自己冷冷的站在雪地里,一无是处。我在的地方是南方,今年没有雪,我的灵魂向遥远的北方飘游,只想看雪。南国的世界也有雪,雪也有大的时候。我能够记忆的那一

一、杜撰杜撰出一个男人,可以么?三枚铜钱从合什的手心跳出,阴阴阳阳想要注定投掷者的某一段命运。而某一个男人的眉头深锁,他想:我是否要杜撰一个男人出来,身材修长,面容姣好,皮肤白皙,便是那一种贾宝玉般的男人,但却必须要阴沉和多情。铜钱落到地上,躺下,男人数着它们的阴阳。我却不知道他卜筮的结局。二、茶的

一一盏茶,沉寂在那缕阳光之中,喝茶的人忘却了尘世,于这尘世之外的世界寻觅茶的幽香,一个女人在这尘世之内哀伤着无情的落叶,眼泪打湿眼眶。二人生的醉有几态,一是酒后的醉态,一是忘形的醉态,一是醉在茶境忘却了所有欲望的醉。我经历过无数次的酒醉,酒醉的一切不可记忆;我也为某一个女人的眼神醉过,如同醉心于尘世

胡一刀是幸福的,苗人凤则不是。我曾以为自己是快乐的,快乐却只是阳光从湖水泛起的涟漪,美丽却会消失在深沉的夜。我想起《雪山飞狐》的哀伤和快乐,胡一刀是快乐,苗人凤是哀伤。我想起庄子化蝶看着妻子与他人的卿卿我我时,庄子也是哀伤的。即使化蝶,但那一梦里,他却真的迷失在真真假假之间。我看到了那一条消息,他要

天冷下来,昨日开始下雪,我告诉宝贝冬来了。冬给人的感觉是想要睡觉,入夜,不到十点就寻到周公。周公笑说:“如何,可知红尘一世皆是梦?”我答:“知道,可是我的内心依然有一事难了。”周公老头一个哈哈,用手指着我说:“官瘾这样强啊?做梦都想当官。也罢,我成全你,就让你做一晚的高官。”人的梦找不到来的方向,没

雷山是寂寞的,寂寞之中鸟鸣显得格外清脆,如同灵魂里失落的那一片记忆。这一趟雷山,许多的人同行,可是能够说话的人只有一两个。或者这是人们的灵魂长期被锁在都市,忘却了相互之间除了日常的点头还应有些搭讪的缘故,抑或是我自己不愿和谁更多的交流。岁月老长,习惯的东西不会为别人更改,我是这样,雷山也是这样,即使

贵阳,在那一片苍翠之中有一个最美丽的小区,叫做森林故事,而我们的幽默也发生在那里。某男因公久出,归见一妇人于家中独坐,蓬首垢面,身上略带一种隐隐幽幽的酸和馊。男以为走错门,出而返,视所在确为己家。再进门,又见妇依然独坐于家。惊,退,以为遇鬼。男遂邀约相好某某人等齐聚家门,又开门。女站立面对门大喝:“

深思,某人说要写看了能笑的悲剧。但若能笑,又是悲剧,一定是悲到大笑不止了。其实,一个人静静地喝茶是一种享受。这种享受纯净如同森林的呼吸,没有尘间的甚嚣,也没有杂乱灵魂的呼吸。我坐在某一个茶庄的角落,自己掰开那片普洱的一角,自己投茶,自己泡茶自己喝,让自己远离了尘世的一切。茶,浸泡在紫砂壶里的茶被泉水

喝茶吗?有人问。我回答不喝,因为我不懂茶。同样,我不懂文学甚至于文字,对于某些人来说我只是一只苍蝇,嗡嗡的在世界里振响双翅。而夜莺的喉管里发出的则是人们喜爱的音符了,那些人叫做作家,用肉体和淫乱写着尘世间真实的人。而由于迎合了这类人生理和心理欲望的作家,无疑是成功的,因为他们懂得人性,知道这个世界浮

许久,忘却了什么,于是记忆深处开始慢慢的刺痛,由忘却而痛。一阵风,在清晨的逝去的艳阳之后带来冷漠。对于冷漠,你只能够用眼去看穿,却不能用手去触碰,不能用心去贴近。尘世间如此,季节如此。一个女人缓缓在落叶间行走,一个男人在她的身后尾随。女人驻足,看落在脚下的一片叶子,男人站在她的身后。女人问男人:“你

“爱,还没来,生死注定来世……”听歌,沉溺在某一首歌里。未来的命运不可知,但那盏茶总要变淡,直到被倒掉。其实喝茶的人不必懂茶,其实喝茶便只是喝茶,更不必去苦苦追究那茶来自于何方,成自于何人。我看到某人喝茶,自在、悠闲,从不在意茶是苦是涩,喝了茶就坐在那院子的一角,仰着头看着天际的云飞。偶尔,那人的眼

一片落叶,一个女人,一个旅人。太阳落下,落叶消失,落叶消失。黑夜的黑里谁又能看到落叶的颜色?女人也不知旅人的疲惫,不知。我笑着仰首问世间,这世间疲惫的人可以休息在哪里?休息在哪里?月光如波,月光如波,波光漾过尘世的谷。喧嚣消逝,孤冢依旧。喧嚣消逝,孤冢依旧。看乌鸦飞过,尘世里,我自己的冢在哪里,在哪

十月,消逝的人未必会在落叶上写下离去的真实。既然离去就放开,风筝的线一旦断开,再去追逐便没有意义。忘记了这是谁给我的告诫,如今我却想要做一只风筝,离开你的视线,带着断裂的棉线坠落,至于落在哪里已经变得没有意义。“你还在习惯喝茶吗?”“习惯了,如同习惯没有你的消息。”“呵呵,我有那么大的魅力啊?你这傻

沉默了,没有茶,人生竟是如此索然。“这是几月?”“十月。”“哦,十月了,那么是秋末了。我想起来了,她离开的日子也是十月,只是没有这样多雨。”我和某人说着话,我承认我想她了,即使把沉寂在灵魂深处的某种情绪狠狠的压抑,也无济于事。我想告诉某人说,人生必须坦荡,那样即使被人恨、被人怨,即使落入了多么万劫不

如果生,当在此世,我如此认为。国歌奏响,盛世大典点燃华夏儿女尘封许久的激情,带着女儿,我们站立于银屏之前,向冉冉升起的国旗敬礼。“爸爸,叔叔们的脚步好整齐,我以后也要用这样的步子去升国旗。”女儿羡慕的说,而那些脚步和身影又同样的折服了多少的人呢?我告诉女儿,会的,只要她努力,在她成长的某一天里,应该

喝茶,只求一个角落,静静的坐,静静的喝。某天,一位好心的人走过来对我说:“喝茶,别一个人,醉茶甚于醉酒”,我欠身作谢。其实,喝茶醉与不醉有什么区别?于我不过都是看着时光流逝的无奈,不过都是一种让自己沉寂而又沉寂的事情。劝我的人离去,孤独依旧。茶味浓烈并苦涩,从前的我为何而生我不知道,但现在的我只为了

喝茶,买茶,原本不多的银子消耗在自己的喜好里,而光阴则消逝在熏人的茶香里,无所谓得无所谓失。尘世间的人都喜欢计较,谈着别人的虚伪说着自己的真,被人尊重的人只是静静的听,不说话。我喜欢喝茶,不喜欢说话,但我却不是别人尊重的人。我不说话的原因只是因为自己大舌头,说话含糊、混杂。我听着别人的话,喝着自己的

传说,一种文化意识和历史信息的传递方式,我这样理解。贵州,我的故乡,生于斯长于斯,我还将死于斯。这正如那一枝谢去的山茶花,默默的来去于尘凡的春秋,只为那一隅山野微风轻轻的摇曳,只静静站在那,由岁月或者命运去荣枯。贵州,许多来的人说记忆里只是山,这真实。我是一个贵州的人,看惯了贵州的山便不再如那外来的

南方周刊采访陈汉元了,这采访的人应该关进监狱去。南方周刊的人形容陈汉元是一只牛虻,采访他则应表达出这只牛虻的特性,并以用写牛虻特性的手法来写这个专访,可是南方周刊失败了。失败的原因很简单,简单到陈汉元只是请他们喝了茶,而且是在仅有白开水和老旧桌椅的地方喝茶。因此,本来应该是牛虻的不再是牛虻了,应该有

一个女人,坐在树根做成的茶案后,倾倒滚烫的甘泉,浇淋着尘封在岁月的茶,任由那不羁的茶香飘逸。“这是什么茶?”喝茶的人睁开他迷蒙的双眼,如果说这尘世间还有可以让他醉的,那或者就是这茶。“这茶,是一株500年树龄的茶树上采摘下来的,今年春天的茶。”泡茶的女人端起眼前的杯,放于鼻端,轻柔的嗅着琉璃盏中飘溢

三角洲行动测试资格查询指南 手把手教你获取资格

三角洲行动测试资格查询指南 手把手教你获取资格

解约金6500万!西媒:巴萨希望说服凯恩明夏加盟,尽管他薪水很高

解约金6500万!西媒:巴萨希望说服凯恩明夏加盟,尽管他薪水很高

荒野乱斗官网入口在哪 最新官网网址速览

荒野乱斗官网入口在哪 最新官网网址速览

小米17 Pro Max屏幕领先行业:京东方和维信诺陆续跟进

小米17 Pro Max屏幕领先行业:京东方和维信诺陆续跟进

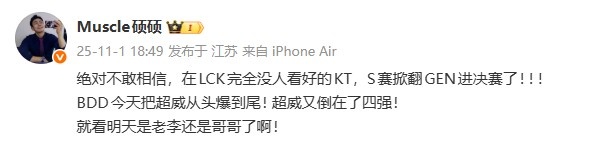

解说硕硕:BDD今天把超威从头爆到尾!超威又倒在了四强!!

解说硕硕:BDD今天把超威从头爆到尾!超威又倒在了四强!!

蓝天云盘app怎么开通会员

蓝天云盘app怎么开通会员

深情至极的唯美句子(精选69句)

深情至极的唯美句子(精选69句)

地下城与领主手游官网入口在哪 最新地址一键获取

地下城与领主手游官网入口在哪 最新地址一键获取

解约金6500万!西媒:巴萨希望说服凯恩明夏加盟,尽管他薪水很高

解约金6500万!西媒:巴萨希望说服凯恩明夏加盟,尽管他薪水很高